Comment la donnée géospatiale transforme nos villes et campagnes

Qu’est ce qu’un SIG ? Définition, histoire et fondamentaux

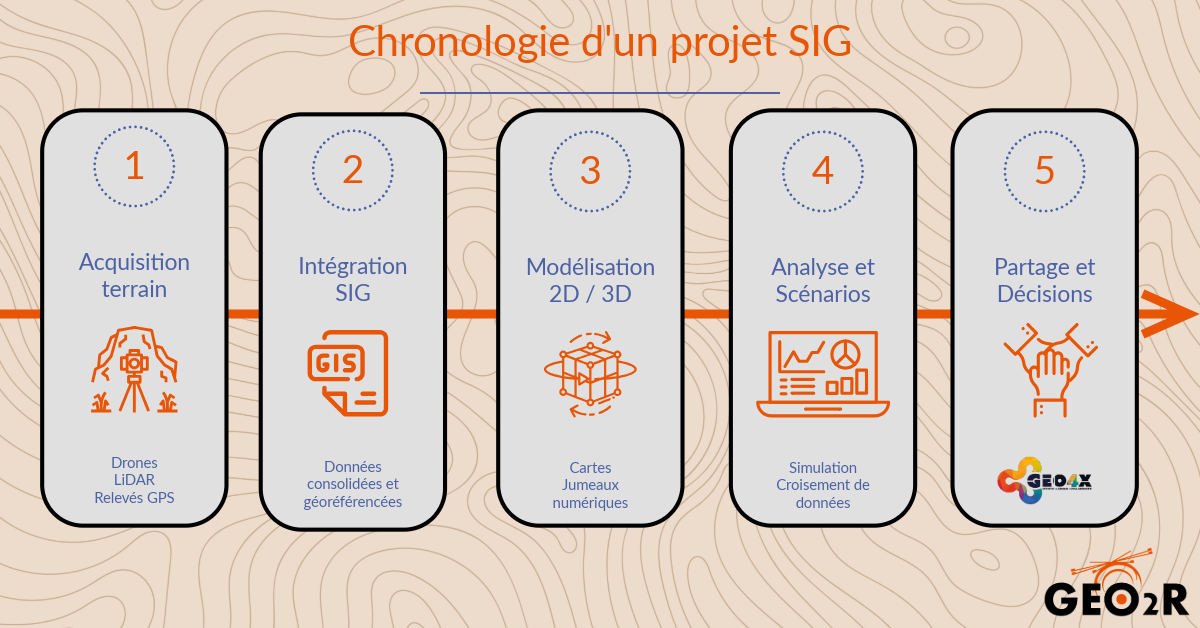

Un Système d’Information Géographique (SIG) est un outil permettant de collecter, stocker, analyser et visualiser des données géolocalisées. Ces données peuvent être de nature très variée : cadastre, réseaux d’infrastructure, données environnementales, zonages réglementaires, etc. Le SIG agit comme un véritable cerveau spatial, offrant une lecture à la fois fine et synthétique du territoire.

Historiquement, les premiers SIG ont vu le jour dans les années 1960 au Canada, mais c’est dans les années 1990 que leur usage se démocratise en France, notamment dans les services d’urbanisme. Avec l’arrivée des bases de données numériques et du GPS, le SIG devient un outil de pilotage stratégique. Aujourd’hui, il est présent dans toutes les collectivités de plus de 10.000 habitants et de plus en plus de petites communes s’en dotent. Initialement cantonné à la cartographie, le SIG est aujourd’hui un outil transversal qui sert aussi bien l’urbanisme, la mobilité, l’environnement que la participation citoyenne. Il permet de passer d’une approche à une vision dynamique du territoire, essentielle à l’heure des transitions écologiques et numériques.

Pourquoi le SIG est devenu indispensable à l’aménagement du territoire ?

Planification urbaine et prospective

L’aménagement du territoire repose de plus en plus sur des scénarios prospectifs, notamment pour intégrer les risques (inondations, canicules), anticiper les besoins, ou projeter l’évolution des mobilités. Le SIG permet de croiser ces variables, de les modéliser dans l’espace et de construire des plans d’actions cohérents. Par exemple, un SIG peut aider à choisir l’emplacement optimal pour une future école en combinant données géographiques, accessibilité piétonne, nuisances sonores et foncier disponible. Les PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux) intègrent désormais des outils SIG pour superposer les zonages, anticiper les zones à densifier ou préserver. GEO2R accompagne certaines communautés de communes dans l’intégration SIG/PLUi pour produire des diagnostics partagés et interactifs.

Gestion des réseaux et infrastructures

Qu’il s’agisse des réseaux d’eau, d’électricité, de fibre optique ou des voies de transport, le SIG centralise les données géographiques et techniques. Il facilite les interventions (maintenance, extension), optimise les coûts et réduit les risques (fuites, surcharges…). Il est aussi un support précieux pour la mutualisation intercommunale ou le suivi de délégations de service public.

Dans le secteur de l’énergie, les syndicats départementaux s’équipent de SIG pour planifier les réseaux de chaleur, cartographier les besoins de rénovation thermique ou identifier les zones favorables au solaire. GEO2R a récemment appuyé un projet de réseau de chaleur intercommunal en combinant données topographiques, besoins énergétiques et scénarios de raccordement.

Concertation et transparence public

La loi 3DS, comme d’autres réformes antérieures (Grenelle II, Loi NOTRe) impose aux collectivités d’associer les citoyens aux projets de territoire. Le SIG permet de créer des cartes interactives ou des visualisations 3D facilement compréhensibles, favorisant une meilleure compréhension et des échanges plus constructifs. Des plateformes comme GEO4X, développée par GEO2R, facilitent cette médiation entre les données techniques et les attentes citoyennes.

Certaines collectivités vont jusqu’à intégrer les SIG dans des budgets participatifs ou des plateformes de vote citoyen, pour visualiser les projets proposés et suivre leur réalisation dans l’espace.

Du SIG au Jumeau numérique : visualiser pour mieux décider

SIG 2D vs SIG 3D/4D

Le passage du 2D à la 3D puis à la 4D (intégration du temps) ouvre de nouvelles perspectives. Les maquettes 3D permettent de simuler l’insertion urbaine d’un bâtiment, l’impact d’un aménagement sur les vues, l’ombre portée ou la circulation. En y ajoutant la dimension temporelle, les acteurs peuvent anticiper l’évolution d’un quartier, simuler les flux ou l’impact du changement climatique.

Le jumeau numérique devient alors un outil d’aide à la décision, mais aussi de communication et de simulation. Il s’appuie sur une base SIG enrichie de données BIM, capteurs et imagerie aérienne.

Nuage de points, BIM et données en temps réel

Les technologies LiDAR, les drones, les capteurs et l’intégration des modèles BIM (Building Information Modeling) dans les SIG permettent de construire des jumeaux numériques : des représentations virtuelles fidèles et interactives du territoire. GEO2R est l’un des acteurs français à proposer cette convergence. Son approche combine acquisition de données haute densité, modélisation intelligente et visualisation collaborative.

Leur plateforme GEO2X intègre notamment la gestion des métadonnées, l’édition collaborative de couches 3D, et des API ouvertes pour connecter la plateforme à d’autres outils de simulation énergétique ou d’impact environnemental.

Exemples concrets d’usage

À Lyon, la simulation de plusieurs scénarios de mobilité dans un quartier rénové a permis, grâce à la plateforme GEO4X, d’orienter les décisions vers un plan intégrant pistes cyclables et limitation du trafic automobile. À Montpellier, un jumeau numérique a été utilisé pour évaluer les effets cumulés du verdissement urbain et de la densification. Ces outils permettent aux collectivités de mieux arbitrer entre efficacité, durabilité et acceptabilité sociale.

Quels outils pour les collectivités ?

SIG open source vs solutions éditeurs

Les solutions SIG se déclinent en offres libres (QGIS, GeoServer) ou propriétaires (ArcGIS, GEO4X). Les logiciels open source sont souvent choisis pour leur coût et leur flexibilité, tandis que les solutions propriétaires offrent des interfaces prêtes à l’emploi, un support intégré, et une meilleure intégration 3D/BIM. GEO2R se positionne par exemple comme intégrateur et éditeur avec une solution complète (GEO4X) adaptée aux usages collectifs et collaboratifs.

Le choix d’un outil dépend souvent du niveau de compétence technique interne, du budget disponible, et du besoin en collaboration ou en visualisation 3D.

Besoins d’une commune vs métropole

Les besoins varient fortement selon l’échelle : une petite commune pourra se concentrer sur le cadastre, les risques ou la gestion des équipements ; une métropole devra gérer la planification stratégique, la mobilité, les données IoT et la gouvernance multi-acteurs. Le SIG doit donc être évolutif, modulaire et interopérable.

GEO2R a par exemple développé des formats spécifiques pour les territoires à faible couverture numérique, permettant une consultation hors ligne ou via des tablettes en zone rurale.

Formation, interopérabilité et budgets

Le déploiement d’un SIG nécessite de former les agents, de garantir la compatibilité avec d’autres systèmes (BIM, bases INSEE, PLUi, etc) et de planifier un budget récurrent (licences, maintenance, stockage). Des aides régionales et européennes existent, notamment dans le cadre de la transformation numérique des territoires ou des plans de résilience.

La plateforme GEO4X intègre également un module de formation intégré, avec des parcours adaptés aux profils élus, techniciens et agents territoriaux débutants.

Enjeux et perspectives : IA, écologie, démocratie territoriale

Le SIG est au coeur de nombreuses transitions. Il permet d’intégrer des algorithmes prédictifs pour anticiper les flux de population, les besoins en équipement ou les effets du changement climatique. Il facilite une approche systémique et multicritère, essentielle pour articuler les dimensions écologiques, économiques et sociales.

Avec l’arrivée de la 5G, de l’IoT et des capteurs en temps réel, le SIG devient un observatoire vivant du territoire. C’est aussi un levier pour la démocratie territoriale : visualisation des projets, suivi des engagements, co-construction. GEO2R, avec ses outils collaboratifs, participe à cette transformation en outillant les collectivités dans cette nouvelle ère géospatiale.

Enfin, les SIG permettent de mieux piloter les stratégies locales d’adaptation au changement climatique, en croisant les données d’aléas, de vulnérabilité sociale, et de réseaux critiques. L’outil devient alors un moteur de résilience territoriale.

Conclusions et recommandations

Le SIG n’est plus un simple outil de cartographie : c’est un pilier de la gouvernance territoriale moderne. Il permet d’éclairer les choix, de simuler, d’impliquer, de planifier avec finesse et rigueur. Qu’il s’agisse d’une commune rurale ou d’une métropole, chaque collectivité a intérêt à intégrer ces outils dans sa boîte à outils d’aménagement. Les acteurs comme GEO2R apportent une expertise précieuse dans cette transition : en fournissant des données, des plateformes collaboratives, et en accompagnant les usages. Mais c’est surtout la montée en compétences internes et l’articulation entre technique, vision politique et dialogue citoyen qui feront la différence.